Ingresso: il trenino di Flaiano

Durante un viaggio a Napoli, nel 1957, Ennio Flaiano scrisse per la rivista «Il Mondo» una serie di Foglietti napoletani, successivamente raccolti nel volume postumo La solitudine del satiro. In uno di quei Foglietti, racconta la visita alla sagrestia di una chiesa in cui, al prezzo di cinquanta lire, era possibile visitare un presepio che aveva come scenario la Napoli del tempo. Nell’analizzare quel presepe atipico, Flaiano introduce il concetto di anatopismo:

L’idea che ha sedotto gli scenografi è questa: il Sacro Avvenimento nella Napoli monumentale del porto. L’anatopismo sarebbe presuntuoso se tutte le costruzioni non rivelassero una bonomìa approssimativa e un lodevole senso del risparmio. La culla del Bambino è nel Palazzo San Giacomo e tutt’intorno, di cartone dipinto, il Maschio Angioino, il Palazzo Reale, le vecchie case, i nuovi grattacieli, frammisti di pastori, gentildonne, santi e zampognari settecenteschi, avanzi di un più ricco presepio e di misura pari alle case. Domina la scena il Castel Sant’Elmo, circondato da pastori ritardatari. Per rendere più movimentato il quadro, un trenino elettrico gira attorno al presepio, scompare in un tunnel, si ferma davanti alla sua stazione, riparte, passa davanti al Bambino. Si sente, nel silenzio della sagrestia, il suo minuto e instancabile sferragliare. Non è una cattiva idea, questa del trenino: mi sembra di sentire l’autore che la difende, dicendo che così il Bambino si diverte pure lui.

A leggere di questo anatopismo, che è un errore di luogo, la collocazione di un evento o di un personaggio in uno scenario che non è quello reale, adeguato, logico – in sostanza l’anatopismo sta al luogo come l’anacronismo sta al tempo –, subito la storia del presepe, ma soprattutto l’idea del trenino, mi ha fatto venire in mente un’altra storia, mia, tutta napoletana.

E se a Napoli è un pezzo del giorno fermarsi per strada, fare una chiacchiera e raccontare un fatto, mi fermo un attimo anch’io, a un incrocio, per raccontare “il fatto dell’anatopismo”.

Ballatoio: Vico Zuroli

L’incrocio è quello di vico Zuroli con via dei Tribunali, mio primo indirizzo a Napoli e punto di partenza del viaggio nella città dei vent’anni. Avere vent’anni a Napoli, va detto, è quanto di meglio possa capitare. Delirio, furia, frenesia, che a quell’età sono indispensabili, sono anche le principali caratteristiche della grande capitale del Sud. E ce n’è un’altra, fondamentale, di caratteristica: la crasi. Che è tanto la mescolanza degli umori nella medicina antica, quanto la contrazione che avviene nelle parole, la fusione insieme alla sincope.

All’angolo di vico Zuroli coi Tribunali tutte le mattine compravo Merit di contrabbando da una signora vestita sempre di nero, a strati, gli stessi strati successivi di cotone e lana, rigorosamente neri, pezzo su pezzo, a ogni stagione. Era una vecchia probabilmente vestita a lutto da decenni (perché a Napoli il lutto si fonde con la vitalità della strada, da sempre, ma questa è un’altra storia.) E tutte le mattine la signora contrabbandiera mi domandava senza guardarmi in faccia: «Signuri’, catavé?». Io per diversi mesi sono rimasta lì impalata di fronte a quel «catavé», che per me era un suono misterioso, una lingua completamente sconosciuta. Rimanevo lì, ferma, con un’aria perduta, e aspettavo. «Catavé?» ripeteva lei, spazientita. E io spiazzata, come quando si ricomincia un dialogo difficile da un punto qualunque del discorso, saltando la parte che non ci conviene. Fingendo la sicurezza necessaria a vivere nel vicolo, nel mio italiano altrettanto dialettale dicevo: «Mi date un pacchetto di Merit, per piacere?» e correvo a lezione. Poi col tempo ho capito che «catavé» era contrazione, estrema, assoluta, di «che dovete avere?», ovvero «cosa volete?». Perché quello che vuoi, a Napoli, lo devi avere. Soprattutto a vent’anni.

Sala d’attesa: Via Generale Orsini

E qui torniamo al trenino di Flaiano, che sferraglia allegramente a Santa Lucia, più precisamente via Generale Orsini, mio ultimo indirizzo partenopeo. Nella Napoli che finalmente si affaccia sul mare, per puro caso avevo trovato il mio primo lavoro quasi serio dopo l’università. Dico “quasi” perché era al nero, ovviamente. Ma era un lavoro editoriale. Non un call center, non un ristorante, non le lezioni private. Si trattava di costituire, in sostanza da sola, la redazione di una rivista di turismo distribuita nei grandi hotel del Golfo. Da Mergellina a Procida, passando per Sorrento, ogni albergo che si rispettasse aveva nelle suite una copia del nostro volume. Dove a fatica, nel mezzo delle inserzioni pubblicitarie che ci pagavano l’affitto, riuscivamo a inserire qualche articolo sulla cultura del posto: Napoli Sotterranea ai tempi dei bombardamenti, il miracolo del sangue letto in chiave antropologica, le striature di verde sulle pareti della Piscina Mirabilis, il Cimitero delle Fontanelle. Tutta la secolare stratificazione di morte e vita che compone il tessuto della città. Oppure interviste a grandi professionisti, che ci pagavano la mezza pagina o la pagina intera a seconda delle prodigiose abilità che avevano da promuovere. L’ultimo che intervistai fu un noto chirurgo plastico che ci teneva a stroncare il mito secondo cui le tette di silicone potevano scoppiare in aereo. Un must degli anni Novanta!

Il capo-redazione e unico azionista era il Signor Visci (lo chiameremo così), un ottantenne della Napoli bene con la erre moscia e la passione per le feste. Tra le mille distrazioni della mondanità, il Signor Visci faceva uno sforzo immane ogni mese per non spendere gli assegni degli inserzionisti prima di aver garantito la produzione del numero successivo.

Le cose andarono relativamente bene finché il Signor Visci, a una festa su un terrazzo di via Tasso, non conobbe Lydia, la russa diciottenne dalle gambe lunghe con nome e fisico da aviatrice, come diceva lui. Al vecchio e voglioso Signor Visci, che aveva moglie e figli grandi comodamente installati in un condominio del Vomero, bastò poco per perdere la testa quando cominciò a frequentare Lydia.

Dopo la prima settimana di corteggiamento, iniziò ad arrivare tardi in ufficio, sempre assonnato, occhiaie sempre più fonde, l’alito impregnato di alcol. Nei contatti con i clienti, stava perdendo la parlantina e l’energia che gli erano necessarie per convincerli a sponsorizzare la rivista. Ma non demordeva. Passata la mattina a ricomporsi, il pomeriggio si attaccava al telefono e chiamava tutti i clienti, a tappeto. Poi alle cinque, impaziente come un fringuello in gabbia, prendeva giacca e cappello dall’appendiabiti e fischiettando usciva a raggiungere la gioventù.

Una mattina mi convocò nel suo ufficio. «Chiuda la porta, per favore». C’eravamo solo noi due, in ufficio. Ma non si sa mai. «Signora, devo parlarle» mi disse con aria grave. «Lei ha mai fumato la maiurana?».

«LA CHE?» chiesi io perplessa.

«La maiurana, ha capito bene. Quella cosa che si scalda un poco, si fa un filino e poi si arrotola con il tabacco. Lei è giovane e non sa le droghe?».

Io sempre più perplessa. «La maiurana, Signor Visci, al massimo è un’erba aromatica, la maggiorana, ha presente? Oppure conosco la marjuana, ma quella non si fa a filino. L’hashish, forse, ma l’afghano… io non ne uso, ma ho sentito dire…». Sempre meglio tenere le debite distanze dai datori di lavoro, pensavo.

E lui: «No, Signora. Le garantisco che si chiama maiurana. Vuole saperlo meglio di me?».

Annuii per spossatezza.

«Secondo Lei, Signora, è una cosa che fa male?».

“Be’, alla sua età!” avrei voluto dire. E invece risposi: «Dipende», che poi era lo stesso. «Signora, le volevo chiedere un favore: mi potrebbe accompagnare alla Sanità a comprare la maiurana, oggi pomeriggio? Da solo mi sentirei un po’ fuori luogo».

«Neanche per sogno» fu la mia risposta.

Dovette andarci da solo, e acquistò dimestichezza con l’operazione.

Quando arrivò il 27 del mese e non aveva i soldi per pagarmi lo stipendio, decisi di rimanere a casa finché non mi avesse saldato il salario. Funzionò. Dopo qualche giorno mi chiamò sul cellulare (che all’epoca era un mattone Motorola). «Signora, domani può venire al lavoro, tutto ok». Ci capimmo al volo.

Il giorno dopo, puntuale, mi presentai in ufficio, pronta a comporre l’indice del mese successivo.

«Signora, in questi pochi giorni è successo di tutto. Ho bisogno di sfogarmi. Con Lydia ci siamo innamorati, ma davvero. Una cosa fortissima. Tanto che mia moglie se n’è accorta e minaccia di cacciarmi di casa. Un disastro. Ma intanto io che posso fare?»

«Eh, Signor Visci, cosa vuole che le dica. Stia attento, ma non pregiudichi il lavoro, però. I clienti…»

A questo punto mi interruppe.

«Signora, il suo stipendio l’ho fatto uscire, ha visto. Ma per il resto sono in difficoltà, sa? Il fatto è che…»

«Non mi dica che ha speso i soldi del prossimo numero! E allora io che sono venuta a fare?»

«Signora, il fatto è che… Lei ha presente la coca? La cocaina, la sa?»

«Signor Visci, non mi dica che alla sua età si è messo a pippare!»

«Noooo, ma quando mai? Io solo ogni tanto, per fare compagnia a Lydia, quando andiamo alle feste. Ma alterno con la maiurana, però. Per calmarmi».

«Signor Visci, ma Lei ha idea che a ottant’anni il cuore non è più quello di un bambino? Questi salti, secondo Lei, il suo cuore li regge?»

«Ha ragione, Signora. (Signora era il suo intercalare). Ogni tanto sto sentendo un po’ di tachicardia, ultimamente. Ma pensavo fosse per via dell’emozione. Questa è una cosa grande, questa relazione, sa? Non creda. Siamo innammorati proprio!»

Nel quartiere di Santa Lucia, zona nobile della città, i palazzi all’epoca avevano un portiere, e spero ce l’abbiano ancora. Il portiere del nostro palazzo si chiamava Enrico e aveva la tipica espressione da portiere: sorniona. Con un sorriso malizioso sempre in agguato dietro le labbra, Enrico era una specie di barometro. Dal suo sorriso, io capivo qual era l’atmosfera del giorno. Tutte le mattine prendevo il mitico autobus R2 che da corso Umberto portava a piazza Trieste e Trento (esisterà ancora?) e lì, dopo uno sguardo sempre incredulo alla fontana a forma di carciofo, mi incamminavo su piazza Plebiscito, la maestosa, per raggiungere l’ufficio. Negli ultimi tempi, date le vicissitudini trash del Signor Visci, quando arrivavo a piazza Plebiscito mi prendeva un’ansia mista a curiosità e affrettavo il passo, ché ero impaziente di andare a vedere quali fossero le novità del giorno. E le novità del giorno, ogni mattina, le trovavo nel sorriso del barometro Enrico. Che mi anticipava quanto avrei scoperto salendo in ufficio, a volte senza parole, altre volte in lunghe dissertazioni su scenate e scorribande avvenute in ufficio durante la notte. In ufficio, sì. Perché ora il Signor Visci voleva stare da solo con Lydia, in privato, e allora la sera la portava lì a bere, giacché in casa c’era sua moglie e in casa di Lydia la madre («Bona pure lei, Signora. Ma ha la sua età…»). L’ufficio era diventato la loro garçonnière, diceva Enrico. Fin qui, tutto relativamente normale.

Ma una mattina di aprile, una come le altre, che sarebbe però diventata l’ultima, trovai Enrico con il sorriso particolarmente indaffarato. Più impaziente del solito. Mi aspettava. Doveva raccontare. Con una frase indecifrabile, da Sibilla Cumana, mi anticipò le sorprese del giorno: «Sali, Sali, che oggi trovi grosse novità!» disse. Calcando sull’aggettivo grosse.

Salii.

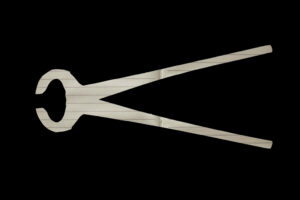

Già dal ballatoio sentivo un vocio insolito e tintinnare di metalli. Suonai al campanello. Venne ad aprirmi Lydia, in camicia da notte di pizzo blu. Dietro di lei, maestoso, si ergeva il Signor Visci. Dietro ancora, nella sala d’attesa della casa editrice, al posto delle poltrone c’era una macchia rossa, metallica, effettivamente grossa: la kitchenette. Già montata e funzionante. E sui fornelli la moka era pronta a borbottare.

«Signora, devo parlarle» mi disse imbarazzato il vecchio.

«Anch’io» risposi, con aria sicura.

«Vede, Signora, la situazione è precipitata. Mia moglie non ha voluto sapere ragioni. Mi ha buttato fuori. E io come faccio a pagare un’altra casa? Ho dovuto portare Lydia qui, per ora. Anche per risparmiare. Poi troviamo una sistemazione, non si preoccupi. Intanto ho fatto montare il cucinino. Così anche Lydia, mentre noi lavoriamo, si tiene impegnata, si distrae».

Come il trenino nel presepio. Uguale. Così la Lydia si diverte pure lei…

Uscita: Galleria Umberto

«Anch’io ho una cosa da dirle, Signor Visci. Urgente. Ho avuto una proposta di lavoro. All’estero. Se accetto, comincio da lunedì. E ho deciso di accettare».

Non era vero, ovviamente. Ma scattò in me una sorta di istinto di sopravvivenza. [Scrive Erri De Luca a proposito del dialetto napoletano che a Napoli il verbo andare è il più veloce del mondo: “ì”. Perché quando te ne devi andare, te n’aja “ì”.]

Era mercoledì. Presi le mie poche cose dalla scrivania e uscii. In portineria, Enrico sorrideva. Lo salutai e mi incamminai verso la Galleria.

Lì sotto l’aria profumava di asfalto e zucchero a velo, ciliegie candite, crema sulle zeppole, giornali, benzina. Tutto mischiato. Un profumo perfetto per congedarsi da un lavoro, una città, una storia. Un profumo perfetto per partire.

La domenica mi trasferii “all’estero”. Veramente.