11

In principio furono i bonsai. Il primo arrivò timidamente, sotto forma di dono. All’inizio fu relegato in bagno senza alcuna motivazione, sopra la lavatrice. Alla prima centrifuga era rovinato sul pavimento, non c’era stato spargimento di terra perché non era mai stato innaffiato, e vaso e pianta erano un blocco unico, durissimo e compatto. Lo osservavo seduto sul cesso del bagnetto di casa di zia. Un piccolo ramo si era spezzato, lasciando fuoriuscire del liquido viscoso. Lì avevo capito che l’alberello era vero. Vivo. Chissà se zia se ne era accorta. Sarei rimasto con lei per tutta l’estate, e per tutte le estati a venire. Io sarei diventato grande, il bonsai sarebbe rimasto immutabile negli anni e questo pensiero mi sembrò davvero bello e maturo per i miei undici anni. L’indomani il bonsai era ancora per terra. Zia era fatta così.

«È che mi piace essere un po’ zingara» mi aveva detto la sera prima, mentre mangiavamo ceci dalla lattina e carciofini sott’olio pescati con gli stuzzicadenti.

Poi mi aveva offerto della birra, un wurstel crudo e due tiri di sigaretta. Conciliava questa esistenza arruffata e un po’ zozza col mestiere di dentista, fra l’altro era pure molto brava.

Intorno all’alberello adesso c’era un viavai di formichine, e le foglie erano flosce come le ali di un uccello sotto la pioggia. Mi faceva pena. Dopo averlo sgrullato dalla terra e innaffiato direttamente sotto il getto del lavandino, lo avevo spostato sul davanzale, poi l’avevo chiamata. «Così adesso gli arriva un po’ di sole, zia». Lei era perplessa, e io stavo perdendo la pazienza per convincerla che la piantina non era di plastica. «Non me l’avevano mica detto» aveva chiosato alla fine, spezzando un rametto in cima per verificare quel che le avevo raccontato.

Poi aveva notato gli aloni scuri sulle mattonelle lucide del bagno. Ci aveva passato un dito, lo aveva annusato, mi aveva scrutato con un sorrisetto. «Hai bruciato qualcosa?». Ormai rideva. «Formiche».

A scuola l’avevo fatto su un davanzale del corridoio durante la ricreazione e avevano chiamato mio padre in presidenza. «Perché suo figlio viene a scuola con un accendino?» «Chiedetelo a lui, io certo non lo so». Di questa conversazione non ho mai saputo altro, poi mi avevano iscritto alle elementari private e adesso nessuna bidella mi perquisiva più prima di entrare in classe. Zia sembrava disinteressata alla questione, non mi aveva mai domandato nulla e non lo aveva fatto neanche adesso. E dire che l’accendino era il suo.

Due mattine dopo sul davanzale i bonsai erano due, tre giorni dopo cinque. Tempo una settimana e ogni davanzale di casa aveva la sua bella sfilza di vasetti. «Questo è un ulivo, quest’altro anche, gli altri non ricordo». Li aveva comprati tutti lei, trasformandosi in una frequentatrice ossessiva dei vivai specializzati della zona.

Avevamo fatto il tour della casa, lei molto fiera accarezzava le minuscole foglie e la corteccia. «Sei contento?» mi aveva chiesto, guardandomi appesa a una mia risposta e con gli occhi spalancati. Li aveva forse presi per me?

«Stasera Burger King, almeno questo ti rende felice?». Sorrisi. Col piede nudo avevo appena schiacciato una formica sopravvissuta al mio sterminio piromane, ma lei senz’altro aveva pensato fosse per la cena. «Dai, esci dal bagno, devo prepararmi».

Zia sarebbe stata pronta in due ore. D’altronde, erano appena le sei del pomeriggio. Andai al fiume che scorreva a dieci minuti da casa. C’era questa ragazzina più grande di me, calzoncini corti e gambe secche da fenicottero tredicenne. Raccoglieva nespole selvatiche a cavalcioni di un ramo di un albero e le mangiava osservandomi con attenzione mentre camminavo verso di lei. Raccolsi dei frutti, ce n’erano in quantità anche senza stare lì ad arrampicarsi. Glieli porsi tra le mani a conca. Mi ignorò.

Mi sdraiai sul prato rinseccolito senza perdere di vista miss simpatia. Le zanzare banchettavano con le mie caviglie, e a me non dispiaceva. La vidi salire ancora più in alto, le braccia e le gambe candide e nude risaltavano tra il verde scuro delle foglie. Ormai per me lei non esisteva più, poi la vidi scivolare, lentamente. L’ultimo tentativo di agguantare un ramo non le riuscì. Mi alzai, misi in tasca l’ultimo nocciolo ben spolpato e mi avvicinai. In mano aveva ancora metà nespola, gli occhi sbarrati verso l’alto anche se il cielo non lo vedeva mica più. Era morta. Mi venne da ridere: era precipitata sull’unico sasso di un prato di terra chiara ed erba bruciata dal sole.

12

Erano i giorni delle vacanze scolastiche di Pasqua dell’anno seguente quando venni di nuovo parcheggiato da zia. L’alternativa sarebbe stata accompagnare mia madre che accompagnava mio padre in un viaggio di lavoro. «Cosa ci vieni a fare? Ti annoieresti» era stata la motivazione stereofonica dei miei.

A primavera ancora non iniziata la campagna di periferia in cui viveva zia era di un lugubre speciale, per me inedito: prati grigiastri e cielo di smog. Inoltre non faceva che piovere, e le giornate in quella casa caotica e disperata sapevano di televisione lasciata accesa per compagnia. Fu proprio guardando la pioggia dalla finestra della cucina che mi accorsi che tutti i bonsai erano spogli. Erano rimasti esattamente dov’erano l’estate prima, ovvero in doppia fila sui davanzali. I rami e le cortecce erano diventati neri oppure grigi ed era come se un autunno perenne si fosse impossessato di ogni cosa, rendendo tutte le stanze più tristi. «Non ce l’ho mica il pollice verde, io» aveva detto subito zia seguendo il mio sguardo.

«Ma se sono morti, perché li tieni?»

«Mi piace guardarli».

Approfittando di uno squarcio di azzurro asciutto le dissi che uscivo per un giretto. Allora mi raccontò che l’estate scorsa una ragazzina era morta poco lontano e il corpo era stato martoriato dagli animali per giorni prima di essere ritrovato. Occhi strappati e dettagli di viscere. In effetti mai avevo saputo come fosse finita quella storia lì di miss simpatia. «Vieni, ti porto a vedere dove è successo» mi disse poi.

Non eravamo nel posto giusto, io lo so perché c’ero.. Non c’era il nespolo e neanche il sasso zuppo di sangue, eppure zia sosteneva che fosse morta proprio lì mentre usciva dal fiume. Per tranquillizzarla le promisi che non sarei mai più andato a passeggiare da quelle parti. Lei mi rivolse uno di quei suoi sguardi un po’ allucinati. «Ma non esageriamo, e perché mai non dovresti più venire qui?».

Sulla via del ritorno nessuno parlava, quindi il fruscio tra le erbacce si sentì proprio bene. Era quello che ci aspettavamo, ovvero un serpentello. Ci attraversò la strada. Zia aveva già afferrato un bastone, pronta a colpirlo, ma io fui più veloce e più incosciente e lo bloccai con un piede sulla testa. «E adesso?», domandai. Non rispose, ma mi schiacciò il piede col suo. Sentivo le ossa della testina del serpente frantumarsi sotto la suola della mia scarpa, mentre il resto del corpo si contorceva. Poi tutto finì, e rientrammo a casa.

Quello era il periodo in cui orde di cimici provenienti dai vicini campi di soia invadevano tutta la zona fin dentro le case. Si sentiva perennemente il toc toc dei loro corpi sbattere contro i vetri delle finestre. Se le schiacciavi emettevano un odore terribile, quindi io e zia trascorrevamo le serate a stanarle e catturarle. Lo facevamo in silenzio, muovendoci come dei ninja scomposti. Poi sigillavamo tutte le cimici in un vaso di vetro e aspettavamo che morissero soffocate, ma più spesso si mangiavano tra loro. Brandelli di tessuti e zampe e ali si accumulavano sul fondo. Per me erano le serate più belle della mia vita.

Il giorno prima della mia partenza i bonsai finirono nell’immondizia. Al loro posto erano comparsi dei curiosi contenitori pieni d’acqua per metà con dentro una specie di patata scura. Zia mi disse che erano bulbi. Adesso non si vedeva ancora nulla, ma presto ci sarebbe stato un trionfo di fiori meravigliosi. Nulla lascia va sperare che di lì a poco sarebbe avvenuta questa esplosione colorata, ma non le dissi nulla.

Con la fine della scuola, tornai. Alcune cose erano accadute in quella manciata di mesi. Avevo cambiato ancora scuola, e pure città: i miei si erano separati, e io ero andato a vivere con mio padre altrove. La nuova scuola mi piaceva soprattutto perché professori e compagni mi ignoravano completamente. Inoltre, anche se fossero andati a dire a mio padre che quella settimana ero stato assente lui avrebbe certamente risposto che senz’altro avevo di meglio da fare e che comunque non era affar suo.

Anche da zia c’erano delle novità. Un uomo era entrato nella sua vita e lei era felice e innamorata, trascorrevo così molto tempo in giro per lasciarle casa libera. Naturalmente i bulbi erano rimasti allo stadio di patate e anzi erano pure un po’ marciti. Soltanto uno, a quanto pare un giacinto, aveva prodotto un fiore celestino, scialbo e stortignaccolo. Poi era morto.

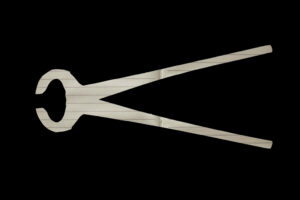

Un pomeriggio mi imbattei nuovamente in un serpente. La parte più difficile fu trovare un bastoncino a forma di ipsilon della giusta dimensione. Incastrai la testa del serpente sotto la forca del bastone e gli riempii le fauci spalancate a forza di foglie secche e pezzetti di carta che avevo in tasca, poi diedi fuoco al tutto. Lui all’inizio pareva indifferente, ma mi imposi di avere pazienza. Immaginai o forse vidi davvero gocce trasparenti colare dai denti appuntiti. L’odore della carne bruciata era più forte di un falò di trenta formiche. Speravo che il ricordo del serpente che si contorceva tra le fiamme sarebbe stato con me a lungo.

13

Non era vero che avrei trascorso tutte le estati da zia. Questa che veniva, la terza, era l’ultima. D’ora in poi avrei fatto viaggi studio e corsi di lingua, nuovi parcheggi esclusivi. Una volta chiesi a mio padre perché mi mandasse da sua sorella, disse che era chiaro che io e lei eravamo tanto simili.

La storia d’amore di zia era finita male: lui era sposato e con figli. Lei aveva tanti difetti ma non quello di rubare gli uomini alle altre. Una sera di maggio dopo averlo scoperto lo aveva picchiato in soggiorno mentre lui giurava che voleva divorziare ma sua moglie minacciava il suicidio. Lei gli aveva spaccato il sopracciglio in tre punti, l’aveva riempito di graffi e gli aveva rotto due denti. Lui aveva avuto il coraggio di chiederle i denti nuovi come risarcimento, visto che lei era dentista. Mentre mi diceva il tutto eravamo seduti al tavolo in cucina e lei era arrivata alla quarta birra. Allungai il braccio verso il frigo per prendergliene un’altra e venni trafitto da qualcosa. Accanto al frigo, non me ne ero accorto, c’era un grosso cactus spinoso. Intravedevo un futuro in quella casa in cui ferirsi sarebbe stata la conseguenza di ogni azione. Fortunatamente quell’estate eravamo spesso in giro: essere tornati un duo significava muoversi col motorino che lei aveva sottratto al suo ex a mo’ di vendetta.

Capitava, perché capitava, che vedessimo la macchina di lui parcheggiata qui e là. Non era strano, lavorava nei dintorni. Ogni volta mollavamo un calcio a una fiancata, un colpo a uno specchietto, tiravamo flosciamente verso i finestrini un sasso che avevamo per caso in tasca.

«Mi dispiace che non verrai più», mi disse zia mentre facevamo cerchi da condor intorno alla nostra macchina preferita.

18

I giorni speciali sono scatole di emozioni preconfezionate. Sono diventato maggiorenne il giorno del diploma nel mio costoso liceo internazionale: lancio del tocco, torta con candeline, quattro fotografie, noia esclusiva e il college in attesa oltreoceano. «Cosa vorresti fare prima di partire?» mi aveva chiesto zia al telefono, giorni prima. Le avevo chiesto un viaggio a Capri. Lei era scoppiata a ridere, ma il giorno del diploma avevo i biglietti per treno, traghetto e pure una prenotazione al ristorante. L’albergo no, volevo stare un giorno soltanto. Aveva pensato a tutto lei.

Di Capri me ne aveva parlato il suo ex anni prima, in una serata umida di zanzare. Zia si era addormentata sul divano e lui mi aveva stordito di chiacchiere. C’era questo bar, diceva, a Capri, con il cesso panoramico più bello del mondo: bastava aprire una porta-finestra e perdersi nei blu di cielo e mare. «E poi?», avevo domandato. E poi niente, evidentemente l’importante era proprio stare lì, istantaneamente ammaliati da quello spiraglio di blu. Sospirava mentre me ne parlava. Quella cazzo di finestra sul blu mai vista coi miei occhi era diventato il ricordo più vivido del tempo trascorso da zia. Più di miss simpatia, più delle formiche bruciate in fila sulle mattonelle del cesso, perfino più del serpente in fiamme.

Così dopo pranzo ci andai e mi affacciai: nessuna esperienza mistica. Non provavo nulla. In una nicchia sopra il lavandino c’era un bonsai, mi apparve sofferente e vecchissimo. Lo lanciai dalla finestra. Un lancio a due mani, tenendo il vaso stretto fino all’ultimo per poi spingerlo verso l’alto. Lo osservai volare verso il blu del cielo e tuffarsi nello sfondo del blu del mare. Un attimo prima che finisse al suolo notai la stradina dove, molti metri più giù, sarebbe precipitato. Era piena di famiglie, turisti, bambini. Ci mise un certo tempo ad arrivare.

Poi mi avviai verso gli imbarchi.