Oggi Nattey mi ha portato il solito latte di cocco con dentro quella roba che «non è whisky» perché qui gli alcolici solo i turisti e limitatamente ai grandi alberghi, io guardavo la laguna e avevo bisogno di una sigaretta ma sono giorni che gli idrovolanti non scaricano le Benson, quindi me ne sto così, vagamente rassegnato alla penuria, se capita scrocco uno schifo di Marlboro (non che le Marlboro facciano universalmente schifo, ma le stecche da queste parti arrivano in scatoloni umidi e sulle bolle c’è scritto romania) e fondamentalmente torno a fissare la laguna, ogni tanto c’è un cucciolo di squalo che viene a riva, pizzica il bagnasciuga, gira con un guizzo, l’acqua fa una riga trasparente e quello scompare. Ho visto squali fare dieci metri in un colpo, fossero animali sanguinari ci avrebbero già sbranati tutti, per fortuna sono innocui, sono squali meditativi e schivi, squali filosofi che cacciano – quando cacciano – fuori dalla laguna. Nattey mi ha chiesto se non avrei voglia di lavorare invece di stare in spiaggia a rincoglionirmi. In effetti Nattey sarebbe il mio datore di lavoro, l’ho conosciuto quindici anni fa, quando anch’io venivo qui a consumare alcolici nei grandi alberghi: mi imbacuccavo in quei soffici accappatoi di spugna e consumavo alcolici, assorto nel bianco incomparabile della spugna soffice – Nattey all’epoca serviva alcolici alle dipendenze di una catena illustre dell’hôtellerie e stavamo uno accanto all’altro, lui con una divisina oro-magenta che gli lasciava scoperti i polsi, io avvoltolato nel debordante bianco alberghiero. Adesso lavoro zero perché non ho mai voglia, do una mano ai ragazzi quando si tratta di scaricare l’idro o rigovernare un locale, per il resto vado in spiaggia, mi metto da una parte e ammiro le flottiglie di granchi che fanno strage di gamberetti, porto sempre la camicia di lino e non mi faccio più la barba.

Nattey viene con regolarità, ogni tanto mi ficca in bocca qualcosa che ha il sapore del pesce o del riso, resta lì a imboccarmi finché non ho finito. Mi chiama amichevolmente papà, io lo prendo in giro perché si vede che siamo due genetiche lontanissime, però penso a quanto è stato bravo nella scalata sociale, da cameriere a direttore – certo il governo ci ha messo del suo con la nazionalizzazione delle catene alberghiere, lui aveva il know-how, una bella testa e i contatti giusti sull’isola. Quando stavo a Parigi ero amico di un albergatore, uno che pretendeva di spiegarmi «i segreti del mestiere», ma non gli davo tanto retta, avevo i miei pensieri, mi chiudevo in camera e sognavo di volare fino a un posto come questo. Parigi la conosco molto bene e non la conosco per niente, da giovane seguivo dentro la città le rotte dei personaggi di Bertolucci o di Berlanga, mi abbandonavo a un crasso esistenzialismo davanti a enormi fiamminghe di ostriche: il plateau rouge di Chez Clément all’Opéra Garnier, il plateau Amiral all’Alsace, quando ancora ci si poteva andare, il cibo era favoloso e io un solenne scempiatore di bivalvi, mi facevo rosolare un galletto d’Alvernia e chiudevo con la mousse di cioccolato in un brodo tiepido al rosmarino. Poi ci hanno rapinati, spolpati: ero in fila alla cassa e un tipo dietro di me ha tirato fuori la pistola. Me la batteva sulla spalla con garbo, il tipo, come a dire «fammi passare, per favore, la faccenda è urgente». Io pensavo alle Revolverate di Gian Pietro Lucini che avevo letto all’università e mi lasciavo inghiottire dalla prosodia della rapina. Alla fine di ogni disavventura compravo una bottiglia e tornavo al mio appartamento in periferia, c’era un vicolo comodissimo per i bisogni, i pisciatori notturni di Tolbiac ci si davano convegno, salivo a casa, mi mettevo al tavolino coi quaderni, la boccia, un Barbey d’Aurevilly tutto scorticato e facevo finta di essere Hemingway in Place de la Contrescarpe.

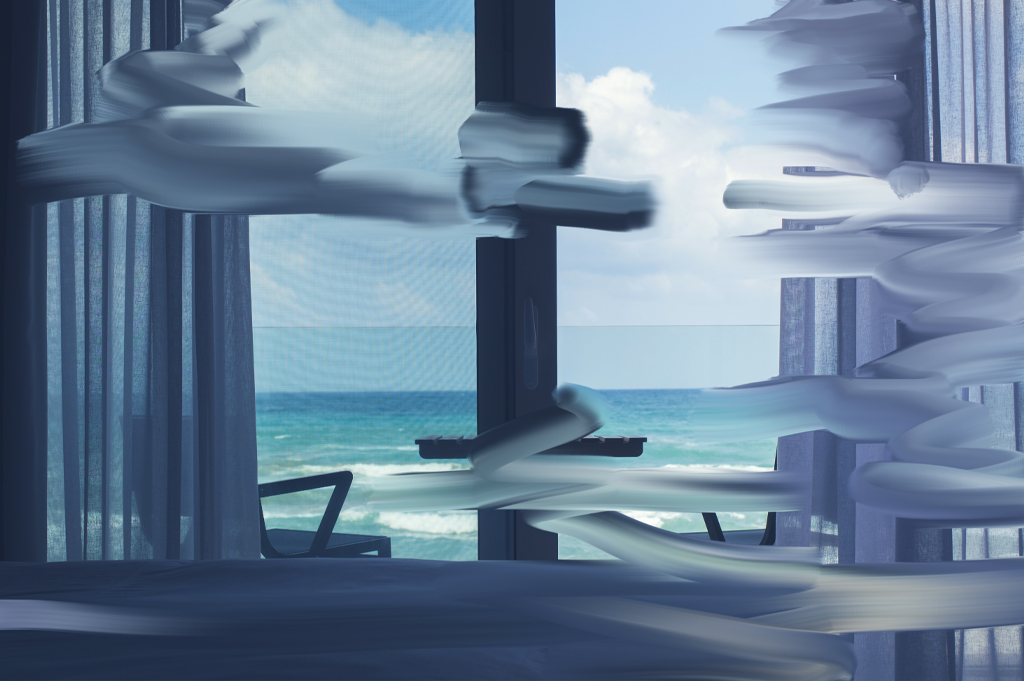

Il crespo della laguna è un dissesto turchese che sfuma in un azzurro drastico, laggiù, fino alla barriera corallina. Un tempo anche le mie pisciate erano drastiche, Parigi è un quadro confuso, ho in mente tutti i nomi dei luoghi ma è sparita la mappa, non saprei più dove collocare il tale palazzo o il tale boulevard – col tempo mi sono convinto di possedere una memoria acustica, tutto il resto stinge, la sera Nattey mi accompagna al bungalow e rimane lì con me, «allora, papà, vogliamo leggere qualcosa?». Reggo un paio di pagine di Somerset Maugham, mi esaurisco, non riesco più a seguire la sua voce. C’è un ronzio infernale, gli dico di spegnere il ventilatore al soffitto, lui manovra alla cieca col telecomando ma il ronzio rimane tale e quale. Il bungalow sta su un covo di mangrovie e Nattey è sempre contento di trascorrere del tempo col sottoscritto. Gli racconto di quando giravo per il mondo e mi puntavano, pardòn, appoggiavano la pistola alle spalle. Nattey ha una risata dolce, femminile. È un riso delizioso che somiglia… non so a cosa somiglia. Piano piano mi abituo al ronzio, vado in un sonno breve come un sorso di latte, poi subito riapro gli occhi ed è giorno, laguna, gli autoctoni escono a pesca sui dhoni, li osservo mangiando frutti insipidi, prendono tonni, polpi, il trevally, e la sera grigliano sulle lingue di sabbia. Io aspetto Nattey che arriva con la mia porzione allestita sempre con generosità e alzo lo sguardo alla Via Lattea che taglia platonicamente in due la volta celeste.

Mi sono ritirato tardi. Il bungalow ha un odore di spezie e di mistura antisettica, forse l’ospite precedente ha rovesciato un cocktail nell’assito e da allora permane questo aroma di fenoli e aldeidi, chi lo sa. Nattey si presenta con una bella vaschettina rettangolare, dev’essere un bento.

«Allora, papà, vogliamo mangiare qualcosa?».

Quando è ora di cena, Nattey parla sempre con trasporto.

«Sì, ho tanta fame».

Sto mentendo. Non ho quasi mai fame. Non riconosco quello che mastico. Distinguo i sapori, ma non so più definirli. Con gli odori invece ho una specie di naso assoluto.

«Lo sai che oggi è la vigilia di Natale, o no?».

«Ah».

Mi mette in bocca una forchettata di roba, e pare immalinconire. Ingoio la roba insieme al mio dubbio. Sull’isola, a parte i turisti del resort, sono tutti musulmani, che gliene importa del Natale?

È tornato il ronzio, il ventilatore è fermo. Maledetto.

«Cosa ti ricordi del passato, papà?».

«Mi ricordo di qui. Mi è sempre piaciuto qui».

«E poi?».

«Parigi».

«Nient’altro?».

«Sì, certo. La periferia di Parigi. Le parolacce in argot. Va chier! Nique ta mère».

Gli spunta un sorriso triste, costipato.

«Tua figlia te la ricordi?».

«Uh? Chi?».

«Lascia stare. Mangia, è buonissimo».

«Se lo dici tu».

«Buon Natale, papà».

Dopo cena usciamo sul patio, mi invade un tepore fibroso. Dal legno dolce-marcio del bungalow traspira un lezzo di disinfettante. Le mante, salite silenziosamente dal pass, fanno torsioni algebriche nell’acqua nera – archi, parentesi, volute. C’è un tronco affetto da una resina d’alghe, sposto lo sguardo, ecco Nattey che sospira nell’aria mite e tampona le lacrime con la punta delle dita. Alle nostre spalle le piante e il palmeto, un sentore di fiori salati, di frutta ferita a morte. Docile convivenza di gechi e di blatte nel mondo sopramarino, e noi che ascoltiamo il sermone notturno della marea: il turbine granulare dei crostacei, le ardue officine perlifere, la bava alogena del plancton.