Negli anni dell’università, in primavera o in estate, trascorrevamo talvolta la domenica in una bella casa colonica disabitata e appartenente a una istituzione religiosa, o per meglio dire, nello spazio aperto e pavimentato dell’aia e nel grande prato verde che si apriva ai suoi margini, ombreggiato da una corona di pini e cipressi di recente piantumazione e da un grande noce. La cerchia dei compagni di corso si allargava agli amici e ad amici degli amici, così che si arrivava a essere anche venti, trenta persone, accomunate da un generale interesse per le lettere, le arti, la filosofia, oltre che, naturalmente, dalla giovinezza, una giovinezza di cui, a dire il vero, iniziavamo chi più chi meno ad avvertire i segnali della fine. Trovandosi la casa nel fondovalle della collina sulla quale si distende Recanati – per cui era possibile alzando lo sguardo cogliere l’intera linea del cielo sui tetti del centro storico del paese – la vegetazione poteva godere dell’umidità notturna e dunque anche in estate l’erba del prato era fresca e verdissima, vi stendevamo dei plaid, dove ci sedevamo a chiacchierare, o meglio, in linea con l’impostazione dialettica della nostra recente formazione, a sproloquiare; il discorso verteva in genere su argomenti di alta inconsistenza filosofica sui quali planavamo come uccelli (eppure, talvolta, l’avvertimento agostiniano dell’impossibilità di sfuggire a una nostra origine che inevitabilmente ci determinava, una necessità per la quale la fede di alcuni di noi postulava una libertà a priori, riconduceva quel chiacchierare a un’interrogazione profonda e indicibile sul nostro destino, che ci spauriva; allora il tempo assumeva una rigidità che ci pareva senza via d’uscita).

Quanto all’ambiente che ci accoglieva in quel luogo naturale che era la casa di campagna sul fondovalle, come tanta floridezza della vegetazione fosse dovuta anche a un sistema di innaffiamento messo in opera dal prete che trascorreva ore beate a occuparsi di quel prato, non saprei dire; certamente dietro la casa, a ridosso del confine, entro un fosso che scendeva tortuoso tra canneti, scorreva un ruscello, mentre sul lato destro si scopriva tra l’erba più rada il coperchio di cemento di una vecchia cisterna, di cui ricordo il gorgoglìo e un suono cavo; scendendo a piedi verso il casale, si poteva invece ammirare, sull’altro fianco del fondovalle, quasi alla fine del morbido pendio, nel campo di erba medica, un lago artificiale dal denso colore turchese.

Conservo delle foto, scattate al tramonto, del prato folto verde lucente, del grande albero di noce che filtrava i raggi del sole sull’angolo in cui in genere ci riunivamo (i cari volti tramati di luce), del campo di grano che si apriva oltre il margine dirupato (spighe alte illuminate dal tramonto e sfocate dall’obiettivo che inquadra una figura umana), del muro scabro e dorato di mattoni a faccia vista lungo la scaletta esterna del vecchio casale. Sono foto di un allora giovane fotografo, già professionista, che non vedo da anni (decenni?) come la gran parte di quelli che partecipavano alle nostre riunioni domenicali – tanto che, se cerco di ritrovare nella memoria un’occasione che ci rimetta insieme, devo risalire ad alcuni matrimoni, dove tuttavia eravamo ormai tutti, tra noi e nella particolare situazione di cerimonie che consideravamo artificiose, un po’ fuori posto (era davvero a quel punto il bivio? abbiamo poi avuto anni produttivi?). Così che, quando da quel passato è riemerso l’autore di quelle foto che, meglio di qualsiasi memoria, documentano la particolare luce delle nostre giornate giovanili in campagna, ho dovuto necessariamente prendere atto, come in altre situazioni simili, della distanza nel tempo come qualcosa di reale.

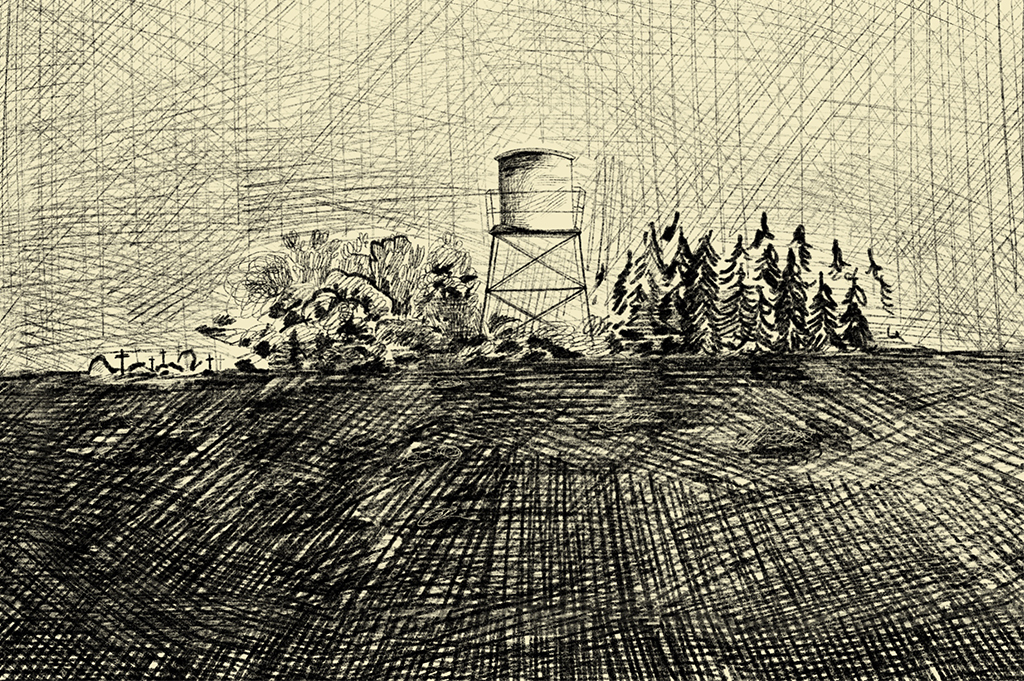

In ogni caso, per lui sono andata alla ricerca di un luogo, di cui mi aveva inviato una foto in bianco e nero di grande qualità espressiva: in una composizione orizzontale, lo spazio campestre di una cisterna per la raccolta dell’acqua, affiancata a poca distanza e sulla destra da due alberi dai tronchi bassi, dai folti rami intrecciati che si espandono in ampiezza e verso sinistra, dal fogliame minuto e rado; l’erba del campo è alta, fitta e selvatica, un folto chiaroscuro intrecciato di linee verticali; la cisterna, nel fuoco inferiore sinistro e sui due terzi della foto, mastodontica nella proporzione con gli alberi, è cilindrica, composta di sette strati di blocchi regolari e rettangolari di cemento, scuriti da macchie di umidità spioventi dall’alto e sormontati da spuntoni di ferro, sottili linee verticali che tagliano il cielo bianco dello sfondo; ben evidenti al centro della costruzione, scritti in carattere stampato grande e chiaro, ci sono nome e indirizzo della ditta di Grottammare che l’ha costruita e numero del brevetto: ditta Ciotti Ersilio tel. 5760, via Campania, Grottammare; brevetto n. 813717. Oggi in via Campania a Grottammare c’è una ditta di trasporto merci su strada a nome di Ersilio Ciotti &C Snc. Quanto al numero di telefono a quattro cifre, esso mi consente di datare la cisterna a un periodo precedente il 1970, termine oltre il quale si passò definitivamente dal servizio del centralino, a cui quelle cifre dovevano essere comunicate per ottenere il contatto (e il cui ricordo per me si perde nel tempo ed è probabilmente legato solo alle telefonate estere, quindi più tardo), alla teleselezione integrale, ossia alla possibilità di chiamare qualsiasi punto della penisola e delle isole solo componendo un prefisso. Dal numero del brevetto, poi, mi è stato possibile risalire al 1968, data che riguarda la sua concessione, la cui domanda era stata presentata, mi scrivono dall’ufficio incaricato, verosimilmente intorno al 1964. Dunque quella cisterna venne costruita tra il 1968 e il 1970, ha, quindi, circa la nostra età. Al tempo della sua realizzazione, il campo in cui si trova doveva essere ancora coltivato, mentre il fiume Aso, che scorre sul fondovalle, non era certamente ridotto al rigagnolo su un greto secco che si vede attraversando un ponte all’uscita dall’autostrada, per cui tra la raccolta e la canalizzazione c’era acqua abbondante per tutto.

La cisterna si trova nelle vicinanze di Altidona, piccolo ed elevato paese del fermano di antiche origini e di struttura medievale, con la sua cinta muraria, le porte, la torre di avvistamento; una lingua di case di mattoni di cotto, ristrutturate e ben conservate, che diramano in vicoli caratteristici decorati di piante, affacciati, come nel vuoto, a sud sull’ampio territorio della Val d’Aso, a nord sulla vallata minore che si estende, verso est, fino al mare, verso ovest fino alla collina su cui è arroccata Lapedona, anch’essa, come d’altra parte diversi paesi di quell’area, dalla ben riconoscibile configurazione medievale del castello fortificato. Nel mattino di marzo, nuvolo e ventoso, in paese non c’erano bar aperti, né c’erano persone in giro. Uscendo dalla porta a ovest e percorrendo un tratto di strada provinciale, quindi un sentiero campestre che scende su uno stretto avvallamento e risale in alto verso uno spazio disteso, alto e pianeggiante, pressoché disabitato, da dove si vede il mare, si raggiunge il campo selvatico e inaridito, coperto di sterpi, in fondo al quale si trova la cisterna, facile da individuare per la sua grandezza e, appunto, per la completa apertura della vista. Eppure, dal momento che lo scatto del fotografo l’aveva già individuata e resa unica, scoprirla non è stato senza stupore: l’opera architettonica funzionale e disadorna che forse non avrei notato passando per quei luoghi era diventata per me un monumento interessante, la cui imponenza e purezza di linee, nell’area desolata battuta dal vento e sullo sfondo del cielo grigio, mi toccavano. Per raggiungerla era stato necessario farsi largo tra gli sterpi, diffusi e intricati sul prato riarso. E, una volta lì avanti, mentre la giornata fosca favoriva il riconoscimento cromatico dell’immagine in bianco e nero lungamente osservata, una pineta e un cimitero sul lontano sfondo, la posizione dei due alberi, che mi pareva spostata, l’evidente possibilità di identificare in quelli che nella foto apparivano nudi spuntoni di ferro i picchetti verdi residui di ciò che un tempo doveva essere una recinzione di sicurezza, attribuivano alla visione del reale una sua specifica caratterizzazione; alla quale, tuttavia, la definizione della foto, che vi si sovrapponeva, conferiva lo spessore di una risonanza patetica, l’eco emotiva di una doppia vista leopardiana, nata da una memoria indiretta, mediata dall’immagine riprodotta artisticamente. Non tanto dunque il suo passato, che si riferiva a una storia di approvvigionamento idrico che non conoscevo, in un alternarsi di notti e giorni e stagioni uguali a sé stesse che solo vagamente mi affascinava (per un caso, l’alternarsi delle nostre stesse stagioni), quanto il rapporto con la sua rappresentazione fotografica dava profondità alla mia esperienza della cisterna: nella brezza dell’altura sul mare, nel sabato mattina malinconico, la sua compattezza e la sua solidità, la stessa scritta nitida che la identificava, erano diventate qualità spirituali di carattere indefinito che avevano a che fare ormai con la bellezza.

Poiché ricordo riconduce a ricordo, immagine a immagine, per completare il mio modesto itinerario spirituale sono tornata nella casa di campagna che ospitava le nostre giornate giovanili: ho ripercorso a piedi in una serata primaverile dal cielo ancora alto e chiaro, all’abbaiare dei cani, tra profumi che a giorni sarebbero diventati più intensi, il sentiero sterrato, ripido e tortuoso, costeggiato da querce ancora spoglie, dai tronchi coperti di edera, e canneti, che conduce al fondovalle e si apre qua e là sui campi lavorati, intercalati da ulivi, e su stradine private di casali per la gran parte ristrutturati e divenuti villini recintati. Anche la nostra cascina, ormai in mano a privati, è completamente circondata da una rete di recinzione, che segue la corona dei pini e dei cipressi divenuti folti e alti; così non mi è stato possibile avvicinarmi, e, da quella distanza e tra la vegetazione divenuta più fitta, sono riuscita solo a intravedere tratti della sagoma lineare del casale ristrutturato, dell’aia e del prato su cui sedevamo a chiacchierare. Tra pianta e pianta, ho poi riconosciuto dalla sua posizione, con un certo dolore, la macchia appena rilevata e scura del tronco tagliato alla base del grande noce la cui ombra si distendeva allora, larga, nella limpida luce estiva.

Il testo che avete letto è stato scritto per un libro fotografico dal titolo Forme della nostalgia, di Danilo Cognigni, di prossima pubblicazione.