La letteratura è il mondo? Le contraddizioni, le violenze, i rapporti di forza che definiscono la nostra società, riguardano anche i processi letterari?

Alla fine del XX secolo era stato soprattutto La République mondiale des lettres (1999), saggio della critica francese Pascale Casanova, a dipanare in modo innovativo la questione. Secondo una delle tesi più celebri, nelle dinamiche letterarie agirebbero veri e propri centri di potere che proiettano la loro egemonia su periferie molto spesso riottose. Uno scenario agitato da tradizioni in perenne conflitto – alla pari di nazioni coinvolte in una vera e propria contesa territoriale –, fatto di scontri e di lotte il cui fine è la propria legittimazione, oltre che il prestigio internazionale.

Oggi, grazie all’editore Nottetempo, il contributo di Casanova gode della sua prima traduzione italiana per mano di Cecilia Benaglia, con una postfazione di Franco Moretti.

Nel corpo ponderoso della Repubblica mondiale delle lettere sono diversi gli snodi critici dalla forte vocazione innovatrice. Tra questi, vorrei prendere spunto dalle pagine dedicate a James Joyce e a Samuel Beckett, oltre che dall’ultimo capitolo dal titolo esemplificativo di I rivoluzionari.

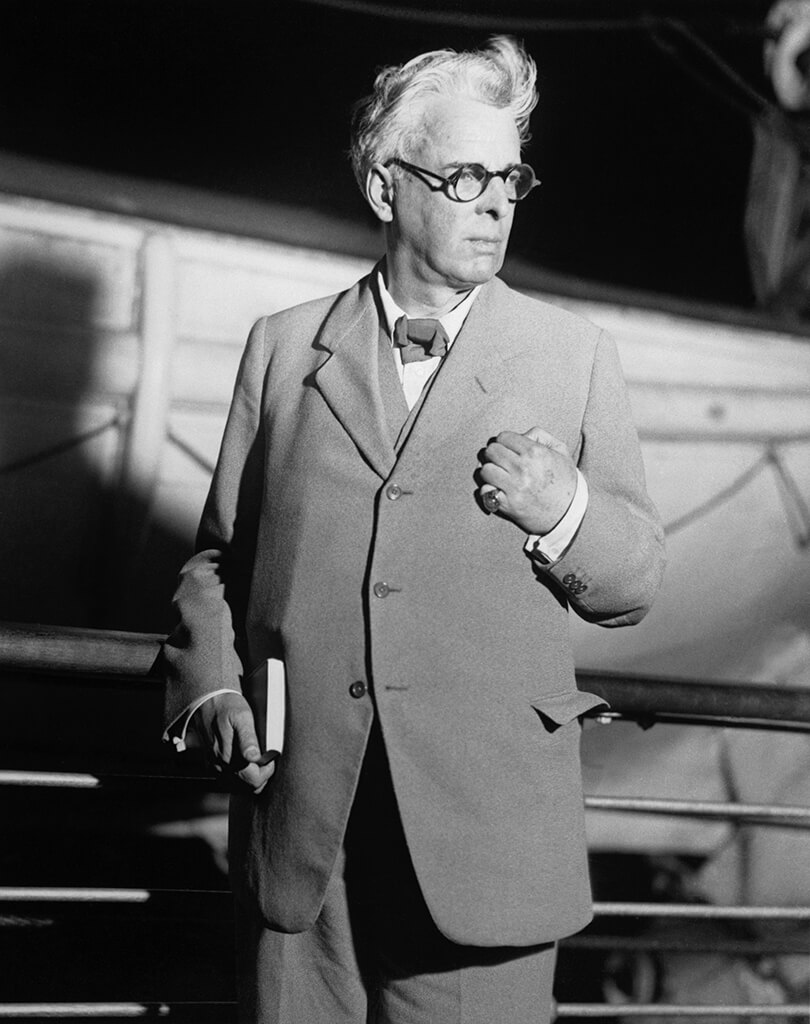

Secondo la studiosa francese, tra il finire dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, il vero sovvertitore della tradizione irlandese non era stato Yeats, che pure aveva avuto il merito di definire un perimetro autonomo (la possibilità di un’identità letteraria nazionale) bensì proprio Joyce, che aveva contaminato alla radice la lingua dei colonizzatori con la sua inesausta opera di ibridazione, deformazione, strumentalizzazione. Insomma, la “violenza” perpetrata da Joyce avrebbe dato il via a un processo di conquista di uno spazio letterario nuovo, cui era corrisposta una visibilità che andava ben oltre i confini di quella identità nazionale all’origine del processo.

Joyce e Beckett, allo stesso modo, avrebbero poi materializzato il rifiuto di una specifica appartenenza a una tradizione letteraria – periferica e gregaria – anche attraverso il loro nomadismo culturale. Parigi, Londra, Dublino sono, infatti, le tre capitali linguistiche che hanno modellato i termini delle loro estetiche. Un’oscillazione tra Europa e Mondo, si potrebbe dire.

La disamina di Pascale Casanova non si esaurisce certo col suo campo diretto d’indagine, ma fornisce a noi lettori del tempo presente uno strumento per individuare nell’offerta letteraria mondiale quali sono quegli autori e quelle opere “in lotta” rispetto al loro centro di riferimento. La subalternità irlandese, che era tale anche per la condizione di “colonia” in cui versava quella cultura, diventa così schema di tutte le subalternità letterarie, anche di quelle odierne.

La composizione geografica di una possibile mutazione in corso toccherebbe molti Paesi, descriverebbe una costellazione in cui ricadrebbe un numero importante di autori, segno del fatto che i processi di affrancamento e di lotta sono tutt’altro che sopiti, così come la tensione di taluni centri a conservare la propria egemonia è tutt’altro che tramontata.

Nella pratica: chi sono i Joyce e i Beckett sparsi nel mondo editoriale di questi anni? Domanda improba, alla quale può seguire esclusivamente una risposta parziale, e del tutto dipendente dall’esperienza particolare di chi scrive.

Eppure, anche solo vagheggiando la possibilità di una simile lettura, e affacciandomi a mero titolo di esempio sul panorama sudamericano, potrei indicare non pochi autori in tal senso “rivoluzionari”. La peruviana Claudia Salazar Jiménez, il cileno Alberto Fuguet, il boliviano Edmundo Paz Soldán (scrittori ancora pochissimo conosciuti dai lettori italiani) per cominciare: ciascuno impegnato a suo modo a erodere il luogo comune secondo cui il realismo magico di certa produzione latinoamericana sarebbe il sintomo di un’indole intrinseca, soppiantando invece quell’estetica con un realismo fortemente connotato dalla modernità, che vede al centro l’invasività della tecnologia e il suo linguaggio.

Un discorso molto simile potrebbe riguardare i figli più illustri – almeno in Occidente – della cosiddetta “diaspora cinese” (ovvero la fuoriuscita in senso letterale di autori invisi al governo della Repubblica Popolare dopo i moti di Piazza Tienanmen), come il premio Nobel Gao Xingjian e il prolifico Ma Jian, entrambi fautori di un rinnovamento radicale del linguaggio letterario della propria tradizione e in questo eredi conclamati del già “rivoluzionario” Lu Xun.

Ci si potrebbe poi spostare nella Polonia di Olga Tokarczuk, con la sua conquista di uno spazio letterario completamente alternativo che ha fatto dell’enciclopedismo e della traduzione incessante della “lingua dei morti” un solido ponte per oltrepassare i confini della letteratura nazionale e diventare – anche grazie al coronamento del successo commerciale – una voce di primo rilievo nella Repubblica mondiale delle lettere.

Dalla Polonia alla Romania, dove incontriamo un altro innovatore nel pieno della sua attività come Mircea Cărtărescu che, partendo dall’esperienza della poesia e della tradizione folclorica e mitologica del suo paese, ha “aumentato” lo spessore del suo linguaggio, oltre che della sua materia finzionale. Discendente diretto di Joyce, in tal senso, per la composizione simbolica e non narrativa delle sue opere, Mircea Cărtărescu incarna, parafrasando John le Carré “il nostro rivoluzionario tipo”.

Allo stesso modo, in Ungheria, László Darvasi ha da tempo declinato un’estetica letteraria in cui memoria storica, linguaggio ibrido, evocazione dei fantasmi epocali materializzano una delle provocazioni più efficaci e interessanti nel panorama letterario europeo, proiettando il suo autore verso un orizzonte internazionale che lo svincola, di fatto, dalla sua specifica appartenenza linguistica.

Sul versante statunitense, due autori in particolare potrebbero essere ascritti a centri mobili della mappa che si va componendo: Thomas Ligotti e William T. Vollmann. Per ragioni diverse – se non addirittura incomparabili – entrambi hanno il merito di aver stravolto lo schema ben sedimentato del romanzo americano contemporaneo e, a differenza di nomi ben più noti ai lettori italiani, hanno compreso nelle loro estetiche linguaggi settoriali, inserzioni documentaristiche, intromissioni talvolta brutali di una realtà ostile e orrorifica. Si aggiunga a questo una critica radicale al mondo capitalista, che non solo viene rappresentato riutilizzando i termini della sua stessa violenza, ma addirittura “smontato” dai due autori in questione: da Ligotti tramite il gotico urbano di cui è riconosciuto maestro, e da Vollmann attraverso l’autofiction e la mescolanza costante dei toni e dei materiali di partenza, come i reportage di guerra, la psichedelia, i mascheramenti, e non ultimi i flussi di coscienza, appunto, di joyciana memoria.